梅雨溽暑里,万物在湿热中勃发。2025年6月13日上午,天宁区跨学科主题学习交流活动在常州市紫云小学如期举行,全区各校人工智能赋能学科教学骨干教师齐聚一堂,共同探索生成式AI赋能下的小学跨学科学习新路径。

课堂实践:AI与学科融合的生动范本

夏梦老师执教的五年级道法课《圆明园的诉说》,以安徽博物院“国宝归来”特展中的圆明园四兽首铜像为情感锚点,通过学生与数字兽首智能体的实时交互式问答,拉开历史探索的序幕。课堂以数字兽首为叙事主线,精心设计四大沉浸式学习活动,有机融合历史、艺术、信息技术等多学科要素,让学生在数字技术搭建的时空对话场景中,厚植家国情怀,实现了文化传承与技术应用的深度共鸣。

谢婧老师的四年级科学课《测量肺活量》则以校园吹哨子比赛为创意切入点,巧妙衔接体育竞赛与科学探究。她借助AI技术对学生录入共享文档的实时数据进行智能分析,生成可视化柱状图,引导学生发现肺活量与性别、年龄、体育锻炼的内在关联性,构建“活动体验—数据采集—AI分析—健康指导”的完整学习闭环,实现科学、体育、信息学科的有机融合。

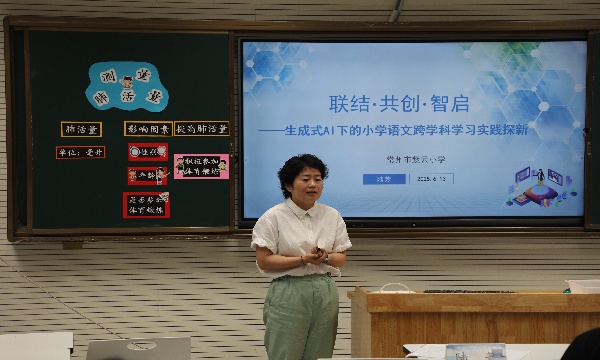

专题交流:构建AI赋能跨学科的理论框架

紫云小学陆芳副校长以“联结、共创、智启”为核心理念,带来《生成式AI下的小学语文跨学科学习实践探新》专题讲座。她基于“师、生、机”三元教育模式,系统阐释生成式AI的教育价值,提出两大核心命题:建立 AI 与语文学科核心素养的深度耦合机制,通过人机协同实现跨学科知识体系的动态建构。以六年级《鲁滨逊漂流记》跨学科课程为例,陆校长展示了“双螺旋”学习模型,强调未来需在探索AI教育伦理边界的基础上,推动技术与教学的深度共生。

专家引领:锚定技术赋能教育的实践坐标

天宁区教师发展中心管雪沨副主任指出,AI在教育中的应用需区分“消费类”与“生产力类”两种模式,教师应聚焦“AI 能做什么、如何赋能教学”的深层思考。他强调,教育创新需紧跟技术前沿,通过“理论架构—实验验证—案例推广”的路径,实现AI与教学的双向赋能。

江南大学教育技术系教授刘向永高度肯定区域学校的数字化探索成果,深刻阐释跨学科学习的本质是“运用多学科知识解决真实问题”,提出技术应用需从“工具支持”向“问题联合解决”升级迭代。他特别建议将AI应用重心向学生端倾斜,着力培养学生借助技术开展创造性学习的能力,让智能工具在学科关键问题解决中发挥不可替代的认知支持作用。

本次活动不仅树立了教育工作者主动拥抱技术变革的先锋典范,更深化了“技术为教学服务”的应用共识。学校将以此次活动为契机,持续构建“AI +学科”融合生态体系,通过常态化教研机制与多元场景实践的打磨迭代,推动生成式AI从教学工具向认知伙伴的角色升级,助力技术真正成为驱动学校教育高质量发展的核心引擎。

(文:夏梦:摄:陆愈哲;审:张京)