恰逢学校术科组“新基础”精品课研讨活动,我有幸向“新基础”研究共同体的领导和老师们展示了一节三年级的科学课《温度与温度计》。多次的试上,不断的重建,呈现出不一样的教学效果,而变化最大的,却是学生从“被动”到“主动”学习状态的改变,从“沉睡”到“活跃”科学思维的改变。反思课堂上点滴的变化,是“新基础”理念的真正的践行,唤起了师生生命活力的绽放。

现以例举课堂重建前后,两种不同的设计,学生出现的两种状态来分析。

放大问题空间,让思维时间延长

一节课的时间有限,而往往一节课要解决的问题却很多,如果教师只是简单地将这些问题罗列地分散在每一个环节中,那么势必会让学生感觉到问题琐碎,学习容易疲劳,学习效果也比较低效。那么怎样在同样的一节课中,解决这些问题,同时又让学生学得开心,学得有兴趣呢?这就取决于设计的智慧。

在教学认读温度计时,重建前后出现了这样两次对比。

【重建前】

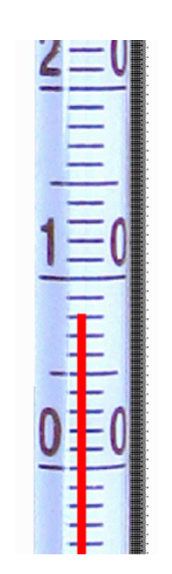

(出示右图1)

图1 图2

问题:1、温度计上的每一大格代表几摄氏度?每一小格呢?

2、你能试着读读右边温度计上显示的是多少吗?

师:谁能来告诉老师?

生1:,每一大格是10摄氏度,每一小格是1摄氏度。(其他同学默认同意)

生2:我认为右边是10摄氏度。因为正好是一大格。

师:那这个呢?你能试着读读吗?

生3:零下三摄氏度。

师(开心地表扬):你真聪明。零下面的刻度,我们就要从零刻度一格格往下数。

写的时候,要在前面加一个负号,表示零下的意思。

其他同学静坐,认真地听。

【重建后】

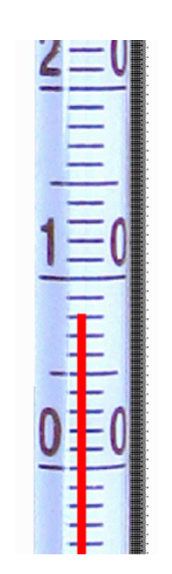

(出示右图1) 图1

图1  图2

图2

图2

图2师:仔细观察,和同桌互相议一议,温度计上显示的多少摄氏度?

(同桌之间互相讨论)

生1:我们觉得是八摄氏度。

生2(补充):我们觉得也是八摄氏度。因为从零数上去,正好是8小格。

每一小格是一摄氏度。

生3:我觉得不要从零数上去,0和10中间正好是5,上去三格,就是八摄氏度。

(学生互相补充,在怎么读数时,生生之间思维展开了碰撞。)

师:老师觉得生3这种读数的方法更简单。

(出示右图2)

师:这个温度你会读吗?请你在记录纸上写写看。

(生开始独立思考。)

师:请几位同学上黑板写写看。

生1:-8℃ 生2:12℃ 生3:-12℃

师生集体交流,从学生的错误资源中提炼出正确读、写的方法。

感悟:

很明显,同样的教学方式,不同的问题设计,虽然能达成同样的教学结果。但是在重建后的问题设计,给出的思维空间大了,学生学习兴趣和思维也被激发出来了。学生会从问题中,主动思考,而不再是被动地接受;学生也会从错误的资源中,总结方法,加深印象建构正确的读数的方法。课堂中的小问题也渗透在实际的运用中,用大问题意识统领课堂的小问题,让课堂变得更加有结构、更加开放。在开放的空间中,学生的资源呈现更为丰富,课堂推进也更加有序、高效。

放大互动空间,让探索时间延展

一节课不仅时间有限,而且学生发言的机会也很有限。课堂上,很多情况下,我们看到的是学生和老师之间一对一进行的一种反馈,而其他同学都只是充当了观众的角色,并没有真正参与课堂,给人的感觉是课堂只是教师和几个同学组成的。久而久之,很多同学在课堂上就成了旁听者,失去了学习的主动性。那么怎样让全体学生参与到课堂上,并且真正实现每一位学生都是课堂的主人的地位呢?重建前后的课堂给了我不一样的感受和思考。

在测量一杯温水的温度时,每个小组在汇报时,出现了不一样的数据。

【重建前】

师:老师从同一个热水壶里倒下的温水,我们每个小组测出来的温度有4摄氏度的差异,

你觉得可能是什么原因呢?

生1(立刻回答):可能是老师倒的时间先后不一样。有的先倒,有的后倒。

生2:可能有的同学把液泡靠在了烧杯的底部,因为烧杯是凉的。

(其他同学都点点头,表示确有这种可能)

师:还有什么可能吗?

(全班寂静)

【重建后】

师:老师从同一个热水壶里倒下的温水,我们每个小组测出来的温度有4摄氏度的差异,

在小组里讨论讨论,你们觉得有哪些原因导致的?

小组讨论片刻。

1组成员汇报:我们觉得可能是读数的时候,视线没有和液柱的顶端对齐。因为如果你从下面看,或者从上面看刻度,眼睛都会看偏。

师:是吗?其他小组自己试试看,从下面看或者从上面看刻度,准确吗?

生实验。一会儿,小手高举。

生1:老师,确实不准确。我们刚才看了。

师评价:看来,他们说的这种可能确实存在。我们读数的时候,眼睛要和液柱的顶端齐平。

4组成员汇报:我们觉得有的小组液泡有可能靠在了烧杯的底部。因为底部是冷的。

5组成员马上补充:老师我们刚刚讨论的时候,试过了,这种可能确实存在,会有一点点的差异的。

师评价:对啊,我刚才就看到了好多小组的玻璃泡是靠在了杯底的。(出现蓝牙及时拍的照片),所以他们的数据比你们的温度低一点。这也是一种错误的可能。

……

(课堂气氛非常热烈,而且学生的思维异常活跃。)

感悟:

前后两种截然不同的课堂氛围,学生呈现出了两种不同的学习状态,取决于小组讨论的学习方式的应用。重建前,教师只是和班里个别同学之间一对一的对话;重建后,小组资源丰富呈现,学生与学生之间互动,小组与小组之间有互动,学生的思维被激活了,课堂也变得更加多元化。通过重建,我觉得小组讨论,不只是一种形式,更是一种有效合作学习的方式,它为每一个学生参与课堂搭建了有效的平台。小组讨论中,既可以让生生的资源共享、初步筛选有效资源,还可以在小组里能力较强的同学的组织下,提升已有资源的质量,从而也提升了课堂的质量。