忙忙碌碌的一学期临近结束,二实小语文组的研究却自始至终处于现在进行时……

一、一学期来成长的见证——新教师的汇报

新教师在师傅们的言传身教和自己一学期的摸爬滚打中,在学期结束将近的时候,又开始了第二轮的课堂汇报活动。他们说:这既是对学校的一次汇报,也是对一学期来关心他们的众多师傅们的汇报,更是自己踏上工作道路第一步的成长见证。

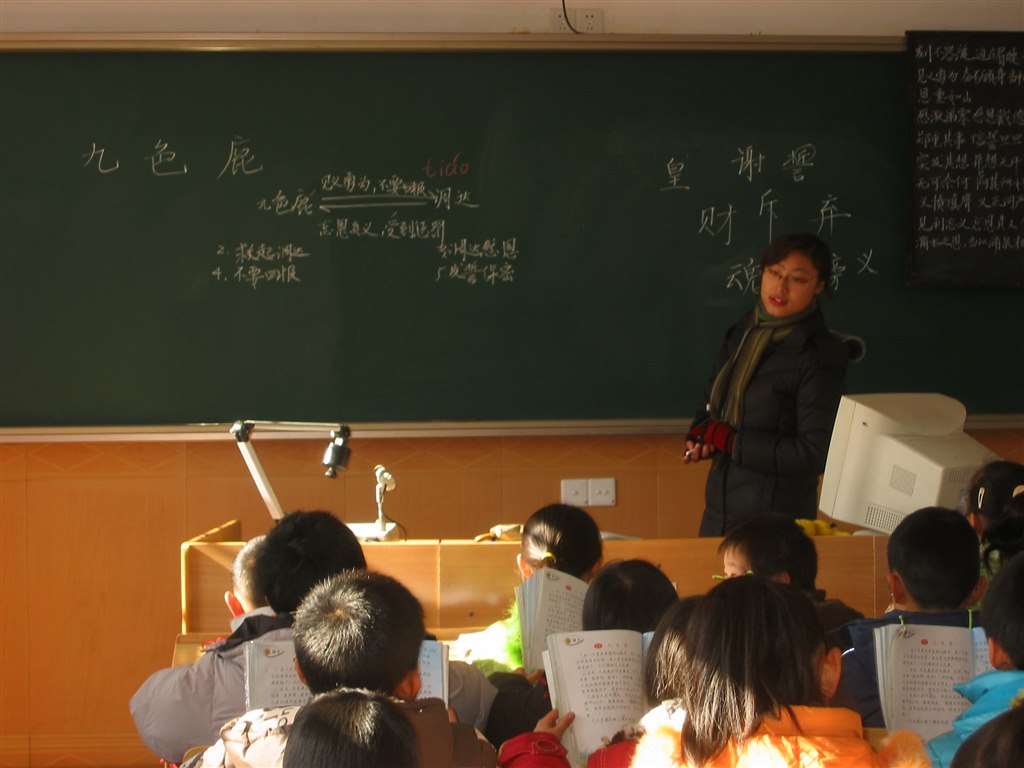

从前期的独立备课、中期的反复试教、反思重建,后期的上课、说课。尽管同年级的师傅们群策群力,但是他们始终带着自己对教育的理解,对新课程的诠释,对理想课堂的追求在实践着、思考着。张轶老师初生牛犊不怕虎,挑战了连老教师也不敢轻易公开的练习课进行教学,课堂上她一如大姐姐般和孩子们融在一起,轻松地教着,愉快地学着,那自如的神情、语言全然忘记了后面听课的教师;费忆军老师不愧是个男子汉,刚柔并济的粉笔字,抑扬顿挫而又浑厚的男中音朗读,还有那精湛的课件在课堂上熠熠生辉,使原本设计流畅而又丰满的课堂更加流光溢彩;尤心韵、宋伟两位新老师也各具特色,课堂上或和着学生朗读,或诱发学生思考,或带领学生一起总结方法,或提升学生的认识……

评课时,大家对他们一学期来的进步给予了充分的肯定,许多教师还不由地发出“后生可畏”的感慨。同时大家也中肯地向他们提出了殷殷希望:文本解读还要立足于学生,立足于年级训练重点;课堂上还要学会关注学生,学会倾听来自学生的声音;教师在课堂上的一言一行、一举一动都应该是学生的典范,板书要工整……

二、一学期来研究的荟萃——特色课的推荐

从开学制订工作计划的那一刻起,语文组的研究活动便如火如荼地开展起来:根据学科组研究的核心问题,各备课组紧扣教材和年级学生能力训练重点制订了相应的研究专题,继而便开展了全员参与式的“集体学习—集体备课—课堂实践—评课议课—教学重建—课堂再实践—教学再重建”一系列研究实践活动。在年级内部横向研究的基础上,研究过程向学科组汇报,研究成果向学科组展示,并作为样本提供学科组进行研究活动,加强备课组之间的相互沟通和纵向衔接。

在前期各备课组在组长的领衔研究和组织研讨基础上,以培养、锻炼第二、第三梯队教师为目的,向学科组推荐了1节备课组特色课,参与学科组特色课例推荐活动。

活动当天,学科组邀请了市语文特级教师盛云翔老师、市语文学科教研员朱洁如、林纪华老师,与本校校长室会同学科主任组成评委团,观摩了一至六年级的六堂语文阅读课。六堂课教学内容丰富,涵盖了诗歌教学、童话教学、哲理类课文教学等不同类型的课文。课堂上,教师们以开放的心态真实地呈现了研究的成果。

课余,教师们抓住点滴时间热切地与专家们分别进行了面对面的交谈,他们既认真反思了课堂,提出自己对课堂重建的思考,也虚心地倾听了来自专家们的意见和指导。

六堂课后,专家组对本次活动作了总结和评点。认为学科组开展的系列研究活动扎实有效,真正关注了教师的专业成长;研究活动的日常化,推动了整个学科组教学工作的发展。同时,林纪华老师还从课程改革的高度对语文课堂教学作了宏观的指导,提出:要从学生发展的角度来审视我们的课堂,从如何帮助学生提升思维水平、发展能力的角度来解读文本;语言习得的核心是运用,积累一定不能脱离情境;学习活动的设计要追求形散神不散。朱洁如老师则带领教师一起玩味、推敲了一些习以为常的教育细节,剖析这些细节背后的教育思想,并建议教师自制课堂录象,当一回自己的“旁观者”来研究一下自己,以明确自己下阶段的努力目标。

活动后,语文老师都说:这样系列化的自下而上又自上而下的研究紧贴自己的教学实践,效果好!